二ホンカナヘビは、日本の自然環境に広く分布する小型のトカゲで、ペットとしても人気があります。特に爬虫類初心者にとっては、比較的飼育がしやすく、身近な場所で観察できる点が魅力です。

しかし、野生のカナヘビをただ捕まえて飼うだけでは、長生きさせることはできません。適切な環境を整え、健康を維持するための知識が必要です。

この記事では、ニホンカナヘビの基本的な生態から、理想的な飼育環境の作り方、食事、健康管理のポイントまで詳しく解説します。

ニホンカナヘビの特徴と生態

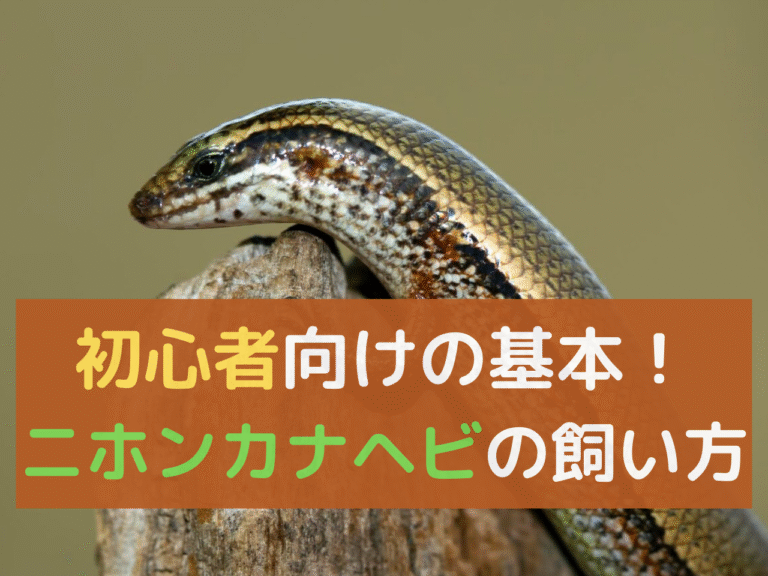

カナヘビは、日本固有のトカゲで、本州、四国、九州に広く生息しています。日当たりの良い草むらや庭先、林の縁などで活動し、昆虫を捕食しながら暮らしています。

体長は15〜25cmほどで、そのうちの2/3ほどを尾が占めるのが特徴です。細長い体型とすばやい動きがカナヘビの魅力であり、俊敏に動き回る姿は観察しているだけでも楽しめます。

体色は茶色や灰色がかった緑色で、周囲の環境に溶け込むような保護色を持っています。昼行性の爬虫類であり、日中は日光浴をしながら体温を調整します。

冬になると寒さを避けるために地中に潜り、落ち葉の下や石の隙間で冬眠します。カナヘビを飼育する際には、こうした自然の生活環境をなるべく再現することが大切です。特に温度管理や紫外線の確保は健康維持のポイントになります。

野生のカナヘビを見つけたら、どんな環境にいるのか観察してみましょう。日光が当たる場所や植生の状態を確認すると、飼育環境を整えるヒントが得られます。

ニホンカナヘビの飼育を始める前に知っておきたいこと

カナヘビの飼育は比較的容易ですが、飼い始める前に知っておきたいことがいくつかあります。まず大切なのは、「捕獲」と「保護」の違いです。

ニホンカナヘビは特別な保護対象にはなっていませんが、地域によっては野生動物の採取に規制がある場合もあるため、自治体のルールを確認するようにしましょう。

また、自然環境からカナヘビを迎える場合は、採取する個体が元気かどうかを見極めることも重要です。動きが鈍く痩せている個体よりも、活発に動いている個体の方が健康で飼育に向いています。

もし可能なら、爬虫類専門店で飼育用のカナヘビを購入するのもおすすめです。既に人に慣れている個体はストレスが少なく、飼育しやすい傾向があります。

ニホンカナヘビの飼育環境を整える

カナヘビを健康に育てるためには、適切な飼育環境を用意することが不可欠です。野生に近い環境を再現することで、ストレスを軽減し、長生きさせることができます。以下に3つのポイントについて解説していきます。

1.飼育ケージの選び方

カナヘビは活発に動き回るため、広めのケージを用意するのが理想です。最低でも横幅45cm、奥行30cm、高さ30cmほどのサイズが必要で、広いほど快適に過ごせます。脱走しないようにしっかりと蓋のあるものを選びましょう。

ガラス製のケージは保温性に優れ、メッシュタイプのケージは通気性が良いという特徴があります。住環境や季節によって適したタイプを選ぶとよいでしょう。

2.床材の準備

床材は自然に近いものを選びましょう。腐葉土やミズゴケ、爬虫類専用の砂が適しています。特に腐葉土は湿度を適度に保つ効果があり、カナヘビにとって快適な環境を作るのに役立ちます。

また、外で採取した土をそのまま使うと、寄生虫や雑菌が含まれている可能性があるため、電子レンジで加熱するなどして消毒してから使用するのが望ましいです。

3.温度管理と照明

カナヘビは変温動物なので、環境の温度管理が重要になります。日中は25〜28℃、夜間は20℃程度を保つのが理想です。

ケージ内にバスキングライトを設置して、一部のエリアを30〜35℃に保つことで、日光浴の代わりになります。

また、紫外線ライト(UVBライト)を設置することで、カルシウムの吸収を助け、骨の健康を維持できます。UVBライトの寿命は見た目では分かりにくいため、6ヶ月ごとに交換するのが望ましいです。

ニホンカナヘビの食事の与え方

カナヘビは肉食性の爬虫類で、小さな昆虫を主に食べます。ペットショップで購入できる小型コオロギやミルワーム、ワラジムシなどが適した餌になります。

野生ではクモやアリなども食べますが、外で捕まえた昆虫には寄生虫がいる可能性があるため、なるべく市販の生き餌を与えましょう。

幼体は成長が早いため1日1回の頻度で、成体は2〜3日に1回程度餌を与えるのが適切です。一度に与える量はコオロギ2〜3匹が目安になります。餌にはカルシウムパウダーをまぶし、栄養バランスを整えましょう。

カナヘビは新しい環境に慣れるまで食欲が落ちることがあります。飼い始めの数日はそっとしておき、環境に慣れるまで様子を見守りましょう

餌が食べないときの対処法と工夫

カナヘビが餌を食べない場合、まずは環境に慣れていない可能性を考えましょう。特に新しいケージに入れた直後や気温が安定しないときには、食欲が落ちることがあります。

また、餌のサイズや種類が合っていないことも原因の一つです。餌が大きすぎる場合は小さいサイズに変える、動きのある昆虫を与えるなどの工夫を試してみましょう。

ハンドフィーデング(ピンセットで与える)を取り入れることで、食べやすくなるケースもあります。個体差もあるため、様子を観察しながら焦らず対応するのがポイントです。

健康管理と病気予防

カナヘビは丈夫な爬虫類ですが、環境が合わなかったり栄養が不足したりすると病気になることがあります。

特に注意したいのが、代謝性骨疾患です。これは紫外線不足やカルシウム不足によって骨が弱くなる病気で、UVBライトの使用やカルシウムパウダーの補給によって予防できます。

また、湿度が低すぎると脱水症状を起こしやすくなります。皮膚が乾燥して元気がなくなることがあるため、適度に霧吹きをして湿度を保つようにしましょう。

あわせて、個体が自由に水分補給できるよう、水飲み場も設置しておくと安心です。

カナヘビはストレスに弱いため、頻繁に触るのは避け、観察を楽しむことを心がけましょう。「見る楽しみ」を重視することで、長く健康に育てることができます。

脱皮のサインと注意点

ニホンカナヘビは成長に伴って定期的に脱皮を行います。脱皮前には体の色がくすむ、活動が鈍くなるといった変化が見られることがあります。このサインを見逃さないようにしましょう。

脱皮がうまくいかないと、皮膚が部分的に残ったり、尾や指先にトラブルが起きることもあります。ケージ内の湿度を高めること、脱皮が不完全な場合は霧吹きで皮膚を柔らかくすることなどの対応が有効です。

まとめ

ニホンカナヘビは、初心者でも比較的飼育しやすい爬虫類ですが、健康的に育てるためには適切な環境を整えることが重要です。

ケージのサイズや温度管理、紫外線ライトの使用など、基本的な飼育ポイントを押さえながら、カナヘビにとって快適な環境を作りましょう。

また、食事や健康管理にも注意を払い、ストレスを与えない飼育を心がけることで、より長く元気な姿を観察することができます。カナヘビとの生活を楽しみながら、大切に育ててください。最後までお読みいただきありがとうございました☺