小さくてかわいい「ミドリガメ」として、縁日やペットショップで親しまれてきたミシシッピアカミミガメ。子どものころに飼っていたという方も多いかもしれません。

ところが今では、アカミミガメは「条件付特定外来生物」に指定され、新たに個体を購入することは禁止されています。

「えっ、じゃあうちの子はどうなるの?」と不安に感じた方のために、この記事ではアカミミガメの現状や守るべきルール、正しい飼い方について、やさしく解説していきます。

ミシシッピアカミミガメってどんな生きもの?

近年は「条件付特定外来生物」として注目されるミシシッピアカミミガメですが、もともとは多くの家庭でペットとして親しまれていました。

この章では、特徴や生態、日本での普及の背景を紹介し、その生きものとしての魅力を紹介します。

赤い耳がチャームポイント!アカミミガメの特徴

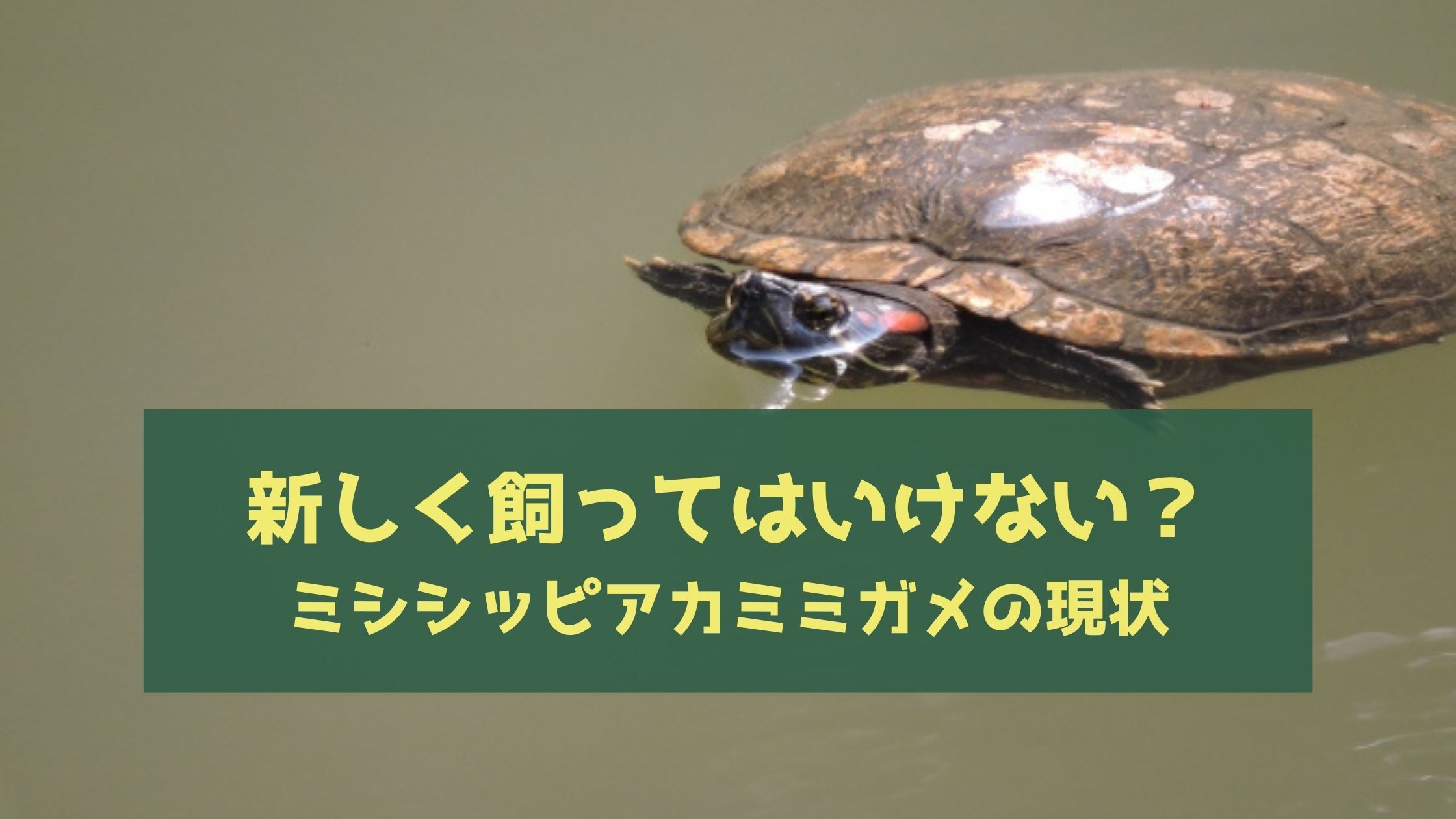

目の後ろから耳にかけて赤い斑紋があるのが特徴的なカメで、幼体は鮮やかな緑色をしており「ミドリガメ」という別名でも親しまれてきました。

北米原産の淡水ガメで、雑食性かつ日光浴を好みます。成体になると、甲長はオスで20〜25cm、メスは25〜30cmにも達することがあります。

飼育下では20〜40年以上生きる長寿な種で、適切な管理をすれば非常に丈夫で飼いやすいことも魅力。野生では川や沼、池などに生息し、甲羅干しをする姿がよく見られます。

アカミミガメの「赤い耳」は、実は模様であって、実際の耳ではありません。

「ミドリガメ」として親しまれてきた理由とは?

アカミミガメが日本に入ってきたのは1950年代頃からで、当初は食用としての輸入もありましたが、1960年代以降は観賞用や子ども向けのペットとして爆発的に人気が出ました。

縁日などで「ミドリガメ」として大量に売られ、その手軽さと可愛らしさから多くの家庭で飼育されてきました。

しかし、当時の無計画な販売と情報不足により、成長後に飼育放棄される例が相次ぎ、現在の外来種問題へとつながっているのです。

「ミドリガメ」と呼ばれて売られていたカメのほとんどが、実はアカミミガメの幼体。成長とともに甲羅の色が暗くなり、緑色ではなくなります。

アカミミガメはなぜ“特定外来生物”に指定されたの?

2023年6月1日、アカミミガメは「特定外来生物」に正式指定されました。

長年にわたり身近なペットとして親しまれてきた一方で、野外に放たれた個体が深刻な環境被害をもたらしていることが問題視された結果です。

この章では、指定の背景とその理由について具体的に解説します。

自然のバランスをこわす!?アカミミガメの影響

アカミミガメは、在来のイシガメやクサガメといった日本固有種と競合します。

水場や甲羅干しの場所、餌資源や産卵場所などを奪い合い、繁殖力や適応力の高いアカミミガメが優勢になりがち。また、アカミミガメは雑食性のため、小魚、オタマジャクシ、カエルの卵、水草なども食べてしまい、生態系のバランスを崩す要因となります。

こうした影響により、地域の生物多様性が大きく損なわれる懸念が高まりました。

人や農業にもトラブルが…見逃せない問題点

アカミミガメは単なる生態系への脅威にとどまらず、人間社会にも実害が出ました。たとえば、水田周辺で野菜や稲の苗を食べてしまうことや、堤防やため池の土手に巣穴を掘りインフラの安全性を脅かすケースもあります。

さらに、アカミミガメはサルモネラ菌を保菌しており、触れた手から人へ感染することも。とくに乳幼児や高齢者には注意が必要です。

また、大型個体による噛みつき事故も報告されており、安全面でもリスクを抱えています。

現在飼っている人はどうすればいい?登録と届け出の義務

すでにアカミミガメを飼育している方にとって、「条件付特定外来生物」の指定は不安材料かもしれませんが、ルールを守ればこれまで通り飼い続けることが可能です。

この章では、遵守すべきルールをわかりやすく解説します。

アカミミガメはもう飼えないの?いま一緒に暮らしている場合は?

すでにアカミミガメを飼っている人は、そのまま飼育を続けることができます。アカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されたことで、野外への放流や販売などは禁止されましたが、すでに家庭でペットとして飼っていた場合は、手続きや登録は不要です。

また、公園や川などで見つけたアカミミガメを自宅で個人的に飼う場合も、許可や届出は必要ありません。外来種の被害拡大を防ぎつつ、一般家庭での個体管理を柔軟に認めるための制度となっています。

アカミミガメの脱走対策ってどうするの?

外へ逃げ出してしまった場合は法律違反になる可能性があるため、逸脱防止のための対策は非常に重要です。飼育容器には頑丈なフタをつけたり、隙間のないネットで覆ったりするのがおすすめです。

屋外で飼う場合は、柵を二重に設けるなどの安全対策を取りましょう。特に幼体は意外な隙間から逃げ出すことがあるため、日常的なチェックも欠かせません。

飼育者としての責任を持ち、自然環境に影響を及ぼさないよう適切な管理を心がけましょう。

カメは意外にも力持ち。飼育容器のフタをこじ開けたり、ちょっとした隙間から脱走する例が後を絶ちません。

これからアカミミガメを飼いたいと思っている人へ

現在では、原則として新規の購入は禁止されており、販売や頒布(不特定多数への譲渡)は法律で厳しく制限されているため、ペットショップで購入することはできません。

この章では、これからアカミミガメを飼う場合の方法、飼いやすいほかのカメについて紹介します。

新たに飼いたい人はどうすればいい?

アカミミガメの個体を新たに購入して飼うことはできません。ただし、野外で偶然見つけたアカミミガメを自宅に連れ帰って飼育する場合や、信頼できる知人からの譲渡を受ける場合は、手続き不要とされています。

あくまで、外来種の放流や繁殖を抑えるための措置です。飼育する際は、絶対に野外に放さず、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。

ほかに飼いやすいカメはいる?

ペットとして人気のカメは、日本固有のニホンイシガメや、在来種のクサガメなど。合法的に流通しており、初めてカメを飼う人にもおすすめです。

生態系への影響も少なく、飼育者としての責任も果たしやすい種類だといえるでしょう。ペットショップで相談すれば、飼育に適した種類を紹介してもらえることもありますよ。

現在、アカミミガメは基本的にペットショップでは販売されていません。売られていたら違法の可能性も!

アカミミガメを飼う際に守るべきルールとマナー

特定外来生物に指定された現在、アカミミガメの飼育には法律上の義務とモラルの両方が求められます。飼い主がきちんとルールを守り、最後まで責任を持って飼育することが、環境を守るためにもとても重要です。

この章では、飼育者が必ず守るべきルールと、やってはいけない行為について具体的に解説します。

絶対にやってはいけないこと

アカミミガメを野外に放流したり、無許可で販売・頒布(不特定多数への譲渡)したりすることは、法律違反にあたります。

野外に放した場合、生態系に深刻な影響を与えるだけでなく、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という重い罰則の対象になります。

また、無許可で繁殖させることも禁止されてされていませんが、終生飼育の難易度が上がるため推奨されていません。多く生まれた子ガメを広く配ることは禁止されており、オスとメスを分けて飼うなどの対策が必要です。

「かわいそうだから」「誰かにあげたいから」という気持ちからの行動が、大きな違法行為につながる可能性があることを理解しておきましょう。

どうしても飼えなくなったときは、どうすればいい?

「引っ越し」や「病気」「経済的な理由」などで、アカミミガメの飼育が困難になるケースもあるかもしれません。しかし、そのような状況であっても、絶対に野外に放してはいけません。

困ったときはまず、環境省の地方環境事務所やお住まいの自治体の環境担当窓口に相談しましょう。また、かかりつけの動物病院や、爬虫類の保護活動を行っているNPO法人なども引き取りや相談に応じてくれる場合があります。

飼育が困難になったときこそ、飼い主としての姿勢が問われる場面です。できるだけ早めに専門機関へ相談しましょう。

まとめ|アカミミガメと暮らすなら、最後まで責任を

アカミミガメは長年ペットとして親しまれてきた一方で、野外への放流や無責任な飼育放棄により、生態系や人間社会へ深刻な影響を及ぼす存在となりました。

2023年に「条件付特定外来生物」に指定されたことで、新規で個体の購入は禁止され、既存飼育者には逸脱防止策の徹底が義務付けられています。

かわいさや飼いやすさだけで判断せず、生きものを迎えることの重みを理解することが求められます。

飼育が難しくなった場合も、必ず専門機関へ相談し、最後まで命に責任を持つ姿勢を忘れないようにしましょう。