カメに何を食べさせればいいのか迷っていませんか?

ミズガメ(水棲カメ)とリクガメでは食性が大きく異なり、種類や成長段階によっても必要な栄養は変わります。間違った餌を与えると、消化不良や病気の原因になることも。

この記事では、カメの基本的な食性から、おすすめの人工飼料・野菜・果物・動物性たんぱく質までを整理し、正しい与え方と頻度をわかりやすく解説します。

さらに、絶対に避けたいNG食材や冷蔵庫保存の注意点も紹介!初めてカメを飼う家族や一人暮らしの方でも安心して実践できる内容です。

カメは何を食べる?種類ごとの食性

カメの種類や成長段階によって、食べるものや必要な栄養は異なります。

ここではミズガメとリクガメの食性の基本をおさえて、飼育時の餌選びの参考にしましょう。

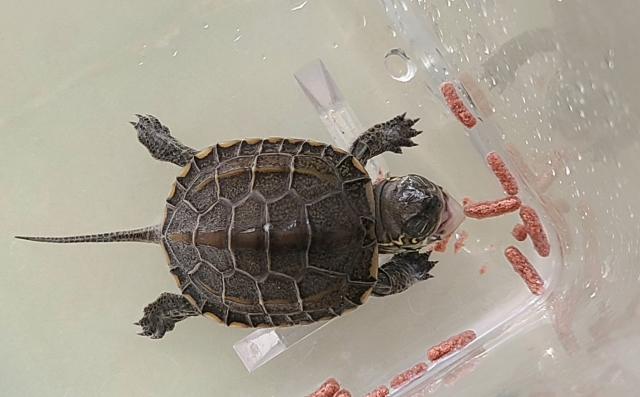

ミズガメ(水棲カメ)の自然界での食性

ミズガメは川や池、沼などの水辺に生息し、自然界では雑食性を示す種類が多く見られます。具体的には、水中や水辺にいる昆虫やその幼虫、小魚やオタマジャクシなどの動物性の餌を捕食します。

一方で、水草や藻類、落ち葉、果実といった植物性の餌も取り入れており、環境に応じて幅広い食べ物を利用するのが特徴です。とくにミドリガメやクサガメなどは、水中を泳ぎ回って小動物を捕まえる一方で、岸辺の植物も食べるなど、食性の柔軟さで生き延びています。

このように野生下では多様な餌を口にするため、飼育する際も「雑食性で幅広い栄養を必要とする生き物」である点を理解しておくことが大切です。

リクガメの自然界での食性

リクガメは主に乾燥地や草原、森林などの陸上環境に生息し、多くの種類が草食性を基本としています。自然界では野草や木の葉、花、果実、キノコなど、繊維質に富んだ植物を中心に食べ、硬い繊維を効率よく消化できるように進化してきました。

たとえばギリシャリクガメやロシアリクガメは、野草やハーブ類を主に食べており、野生下では季節ごとに異なる植物を取り入れることで栄養バランスを保っています。乾燥地に住むケヅメリクガメも、低栄養で水分の少ない草を食べて生き延びる力を持っています。

一方でアカアシガメのように、果実やキノコ、場合によっては小さな昆虫を口にする雑食傾向をもつ種類も存在します。このようにリクガメは「植物を中心に、環境や種類ごとに異なる食性」を持つため、飼育下でも自然界での食事を意識することが大切です。

主食からおやつまで!カメのおすすめ餌一覧

カメには種類や成長段階に応じた餌を選ぶことが大切です。

ここでは、初心者でも扱いやすい人工飼料をはじめ、野菜・果物や動物性たんぱく質といった代表的な餌を紹介します。

栄養バランスに優れた人工飼料

市販の人工飼料は栄養バランスが考えられており、主食として非常に便利です。

ミズガメ用やリクガメ用、さらに幼体用・成体用など種類が分かれているため、飼育しているカメに合ったものを選びましょう。とくにチェックしたいのはカルシウムとリンの比率で、2:1程度が理想とされます。

粒の大きさは、カメの口に合わせると食べやすいでしょう。初心者からベテランまで多くの飼い主に利用されています。人工飼料を中心に据えることで、日々の管理がしやすく、健康維持に役立ちますよ。

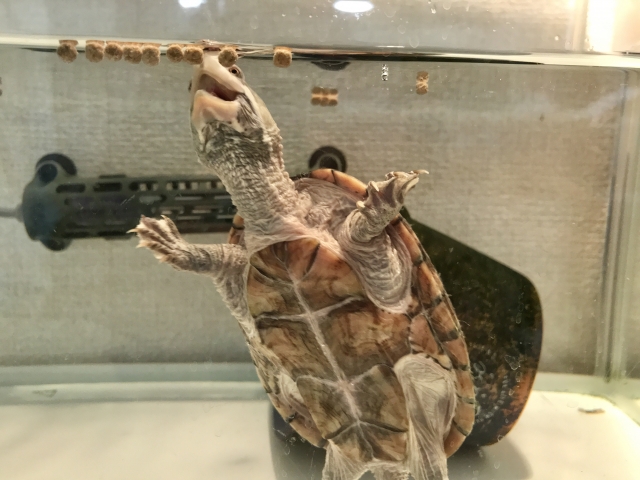

ミズガメ(水棲カメ)向けの動物性たんぱく質

とくにミズガメの成長期には動物性たんぱく質が欠かせません。

メダカやドジョウなどの小魚、コオロギやミルワームといった昆虫、乾燥エビや赤虫などが代表的です。活き餌は狩猟本能を刺激し、食欲増進にもつながりますが、水を汚しやすいので与えすぎには注意しましょう。

リクガメの場合、ほとんどが草食性で動物性たんぱく質は不要ですが、一部の雑食性種に限り、月に数回程度少量を与えることがあります。基本的には人工飼料や野菜で栄養を補い、動物性は補助的に取り入れると安心です。

ミズガメには、鶏むね肉やささみを少量与えてもいいですが頻度は控えめに!

リクガメ向けの野菜と果物

野菜や果物はビタミン・ミネラル・繊維の供給源です。とくにリクガメは主食として欠かせず、ミズガメにも補助的に与えると良いでしょう。

葉物野菜は毎日与えて構いませんが、果物は糖分が多いためおやつ程度に留めます。

| 種類 | 具体例 | 与え方のポイント |

| 葉物野菜 | 小松菜、チンゲン菜、カブの葉、タンポポ、クローバー | 毎日主食として与える。 よく洗い、刻んで与える |

| その他野菜 | 人参、カボチャ、パプリカ | 少量を副食として。 ビタミン補給に役立つ |

| 果物 | リンゴ、バナナ、イチゴ | 糖分が多いためごく少量。 週に1〜2回程度 |

幼体と成体で違う?餌の与え方

カメの健康を守るには、どんな餌を与えるかだけでなく「量」と「頻度」も重要。ここでは幼体と成体の与え方の違いを紹介します。

成長期の幼体に必要な食事って?

幼体のカメは成長期のため、毎日しっかりと餌を与える必要があります。

ミズガメの場合は、高タンパク質の人工飼料を中心に小魚や赤虫などを週数回、補助的に与えるとよいでしょう。別容器で給餌する方法を取り入れると水質の悪化を防げます。

リクガメの幼体は、野草や葉物野菜を細かく刻んで与えるのが基本です。人工飼料や果物は補助程度にとどめ、主食は必ず野菜や野草としましょう。幼体は体力が少なくデリケートなため、安心して食事できる環境作りも大切です。

成体は餌の与えすぎに注意!

成体になると成長が落ち着くため、餌の与えすぎは肥満や病気の原因になります。ミズガメは2〜3日に1回、人工飼料を中心に野菜も取り入れ、動物性たんぱく質は控えめにします。

リクガメは草食性が強く、新鮮な葉物や野草を毎日与えますが、量は食べ残しが出ない程度に調整しましょう。果物は糖分が多いため、ごく少量のおやつ扱いにします。

清潔な飼育環境を保つため、残った餌は素早く片付けましょう!

カメの健康を守るため避けたい食材

カメは雑食性や草食性の種類がありますが、共通して「絶対に与えてはいけない食材」が存在します。

中毒を起こす危険な食材や、消化に悪い食品を避けることは健康管理の基本です。

中毒を起こす危険な食材

少量でも命に関わるリスクがある食材は絶対に避けましょう。

代表的なのはアボカド、ネギ類、チョコレートやカフェイン飲料です。また、ナス科植物の芽や未熟なトマトにはカメにとって有害な成分が含まれています。

ほうれん草やタケノコなど、シュウ酸が多い食材もカルシウム吸収を妨げるため注意が必要です。こうした食材は人間には無害でもカメにとっては致命的になり得るため、家族で共有し、誤って与えないよう徹底することが重要です。

少量ならOK?注意すべき食べ物

直接毒性はなくても、カメの消化器官に負担をかける食材も避けるべきです。代表例はパンやごはんなどの炭水化物や人間用の加工食品(ハム・ソーセージなど)です。脂肪分や塩分が多すぎると肥満や内臓疾患を招きます。

牛乳やチーズなど乳製品は乳糖を分解できないため、下痢を起こしやすい点も注意です。レタスなど栄養価が低い野菜を大量に与えることもおすすめできません。

これらの食材は「食べられなくはない」場合もありますが、長期的には健康を損なう原因になるため与えない方が安心です。

カメを元気に育てるための餌の工夫

毎日の餌やりは、ただ食事を与えるだけでなく「栄養バランスを整える工夫」が欠かせません。

ここではカルシウムやビタミンの補給方法、餌のバリエーションを増やす工夫を紹介します。

栄養補給で丈夫な甲羅を育てる

カメの健康維持には、カルシウムとビタミンD3の補給が重要です。カルシウム不足は甲羅や骨の軟化を招くため、炭酸カルシウム粉末を人工飼料や野菜にまぶして与えると安心です。

また、紫外線ライトや日光浴によりビタミンD3を生成させることで、カルシウム吸収がスムーズになります。さらに緑黄色野菜や総合ビタミンサプリでビタミンAを補えば、目や粘膜の保護にも役立ちます。

サプリの過剰使用は中毒を招くため、少量を定期的に与えるのがコツ!

バリエーションを持たせて飽きない食事を!

同じ餌ばかりを与えていると栄養が偏るだけでなく、カメの食欲が落ちることもあります。

人工飼料を主食としつつ、葉物野菜や季節の野草を組み合わせ、時には少量の動物性たんぱく質を加えると良い刺激になります。たとえば「今日は小松菜+人工飼料」「明日はチンゲン菜+少量のエビ」など、日替わりで変化をつけると効果的です。

新しい食材を与えるときは少量から試し、体調に異常がないか観察しましょう。餌のバリエーションは栄養バランスを整えるだけでなく、生活に変化を与え、ストレス軽減にもつながります。

餌の保存と管理で気をつけたいこと

カメの餌には人工飼料のほか、生餌や野菜もあります。人工飼料は湿気を避けて常温保存できますが、生餌や野菜は冷蔵庫保存が基本です。その際は人間の食品と分け、必ず密閉容器に入れて菌や臭い移りを防ぎましょう。

とくに生餌はサルモネラ菌などのリスクがあるため、取り扱いの前後には必ず手を洗うことが重要です。また、家族と同居している場合は「冷蔵庫に虫や魚を入れること」に抵抗を持たれる場合が多いので、事前に理解を得ておく必要があります。

さらにカメは長寿命なので、餌代や掃除の手間も長期的に続くことを考慮しましょう。

カメに合った餌で健康に育てよう!

カメの餌は種類や成長段階によって大きく異なり、ミズガメは雑食性、リクガメは草食性が中心です。

人工飼料を主食にすれば栄養バランスを整えやすく、野菜や果物で変化をつけると健康維持につながります。一方で、アボカドやネギ類、チョコレートなどの有害な食材は絶対に避ける必要があります。

さらに、食べ残しの管理やカルシウム補給、冷蔵庫での餌の保存方法といった日々の工夫が、カメを元気に長生きさせる秘訣です。

飼う前に必要な手間やコストを理解したうえで飼育環境を整えれば、カメとの暮らしを安心して楽しめるはずです。