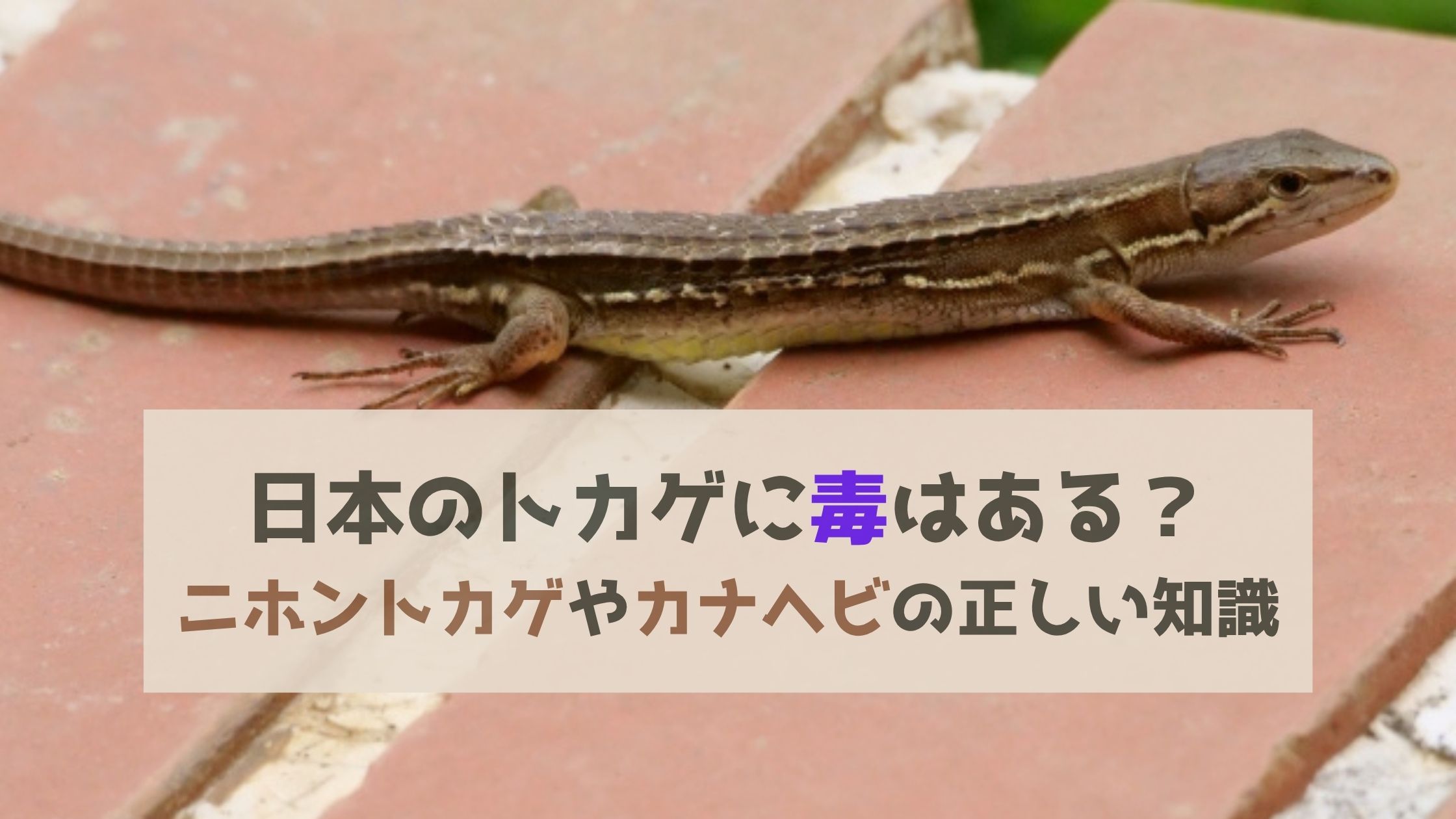

「日本のトカゲに毒はあるの?」と不安に感じている方もいるかもしれません。

結論から言うと、日本に生息するトカゲには毒がありません。ニホントカゲやカナヘビなど、子どもでも安心して観察できる種類ばかりです。

この記事では、日本のトカゲが無毒である理由や、なぜ「毒がある」と誤解されがちなのかを解説。野生のトカゲに噛まれたときの対処法まで、初心者にもわかりやすく紹介します。

日本に生息するトカゲに毒はあるの?

「トカゲ=毒がある」というイメージを持つ方も少なくありません。しかし、日本に生息するトカゲは、すべて無毒です。

代表的なニホントカゲやカナヘビを中心に、安全性や特徴を詳しく解説していきます。

ニホントカゲは無毒で安全

ニホントカゲは、庭や公園などで最もよく見かけるトカゲです。幼体は鮮やかな青い尾が特徴的で、成長すると全体的に茶色から黒っぽい体色になります。

このニホントカゲには、毒腺や毒牙といった毒を持つ器官は一切ありません。そのため、万が一噛まれても、毒による健康被害の心配は不要です。

また、昆虫やクモなどを食べてくれる「益獣」としての役割もあり、私たちの生活にとっても身近でありがたい存在なのです。

カナヘビも毒を持たない

カナヘビは、ニホントカゲと並ぶもうひとつの身近なトカゲです。体の表面はザラザラしており、より細長い体型をしています。見た目からヘビと間違えられることもありますが、トカゲの仲間で、毒性はまったくありません。

非常に素早い動きで、捕まえるのは難しいですが、人に危害を加えることはなく、安全に観察できる種類です。

無理に捕まえようとすると、尾を自切してしまうことも。遠くからそっと観察するのがおすすめです!

その他の在来トカゲの種類と毒の有無

日本には以下のような在来種のトカゲもいますが、いずれも無毒で安全に観察できます。

| 種類 | 特徴 | 毒の有無 | 生息地 |

| アオカナヘビ | 緑色の体色。カナヘビの仲間。 | 無毒 | 本州〜南西諸島 |

| サキシマカナヘビ | 大型で全身緑色。尾が長い。 | 無毒 | 八重山諸島 |

| キシノウエトカゲ | 大型で幼体は青い尾。 | 無毒 | 沖縄本島など |

| オキナワトカゲ | ニホントカゲに似ているが、 より黒っぽい。 | 無毒 | 沖縄・奄美 |

| バーバートカゲ | 小型で細身の体型。 | 無毒 | 沖縄・久米島 |

なぜ「日本のトカゲは毒がある」と誤解されるのか?

実際には毒がないのに、どうしてそのような誤解が広まってしまったのでしょうか?

ここでは、見た目が似ている有毒ヘビとの混同や、海外に生息する有毒トカゲの存在など、誤解の原因についてわかりやすくご紹介します。

見た目が似ているヘビとの混同

「細長くてウロコがある=毒がある」といった誤解の背景には、ヘビとの混同があります。

特にマムシやヤマカガシなど、有毒なヘビが日本にも生息しているため、苦手意識のある人からはトカゲも「毒があるのでは」と思われがちです。

しかし日本に生息するトカゲには、毒腺や毒牙などの毒を注入する器官が備わっていません。

トカゲとヘビは見た目が似ているため混同されがちですが、トカゲにはまぶたや耳孔があるので、見分けられます。

海外にいる有毒トカゲの存在

もうひとつの誤解の原因は、海外に生息する一部の有毒トカゲの情報です。

| 種類 | 生息地 | 毒の性質 |

| ドクトカゲ | アメリカ南西部など | 神経毒を顎から分泌し噛んで注入 |

| メキシコドクトカゲ | メキシコ・グアテマラ | ドクトカゲに類似 |

| コモドオオトカゲ | インドネシア | 唾液に抗凝固作用の毒成分あり |

いずれも日本には生息していないため、身近なトカゲと混同する必要はありません。

コモドオオトカゲは、インドネシアの限られた地域にのみ生息しており、日本では動物園でしかみることができません。

野生のトカゲに噛まれたら?対処法と注意点

毒はないとわかっていても、もしトカゲに噛まれてしまったら不安になるものです。

ここでは、噛まれたときの正しい応急処置の方法や、医療機関を受診する目安などを解説します。小さなお子さんがいるご家庭にも役立つ内容です。

毒はないが、衛生管理は重要

野生のトカゲに噛まれた場合でも、毒による健康被害はありません。ただし、口内の雑菌による感染には注意が必要です。

噛まれた場合の処置の手順を確認して、もしものときに備えましょう。

応急処置の正しい手順

- 流水と石けんで洗浄

- 消毒液があれば使用

- 出血時はガーゼで止血し、保護

- 数日間は経過観察

∟赤みや腫れがひどい場合は医療機関へ。

医療機関の受診目安

日本のトカゲに噛まれても毒の心配はありませんが、傷口から細菌が入ることによって感染症を引き起こす可能性はゼロではありません。

そのため、噛まれた後は傷口の状態をよく観察し、次のような症状が見られた場合は医療機関を受診しましょう。

たとえば、下記のような症状は、細菌感染のサインかもしれません。

- 傷口が赤く腫れてきた

- 強い痛みが続く

- 熱を持っている、膿が出てきた

また、過去に破傷風の予防接種を受けたか不明な場合や、免疫力が落ちている方(乳幼児・高齢者・持病のある方など)は、症状が軽くても念のため医師の診察を受けておくと安心です。

ほとんどの場合は自宅での処置で問題ありませんが、「いつもと違う」と感じたら、早めに専門家に相談することが大切です。

動物に噛まれた場合、念のため医師が破傷風の予防接種をすすめることもあります。接種歴が不明な場合は必ず受診しましょう。

身近なトカゲと人との関わり方

トカゲは私たちの暮らしの近くで静かに生きる生き物です。

害虫を食べてくれる「益獣」としての側面や、自然のバランスを支える存在としての役割について知ることで、よりやさしく接することができるようになります。

益虫としての役割

ニホントカゲやカナヘビなど、日本の身近なトカゲたちは、実は私たちの生活環境にとって“ありがたい存在”でもあります。彼らは小さな昆虫やクモ、ゴキブリの幼虫などを食べて暮らしており、「害虫」とされる生き物を自然に減らす役割を担っています。

たとえば、庭にいるバッタやコオロギ、家庭周辺に発生するハエやクモなどを捕食することで、虫が増えすぎるのを防いでくれるのです。農薬や殺虫剤を使わなくても、自然の中でバランスを保ってくれる“生きた虫取り屋さん”のような存在だといえるでしょう。

また、トカゲ自身も鳥やヘビ、ネコなどに捕食される側でもあるため、食物連鎖の中で重要な位置を担っています。人に危害を加えず、自然のサイクルを支える存在として、トカゲはとても大切な生き物なのです。

自然環境を守るために

トカゲは自然の中で、虫を食べたり、ほかの動物のエサになったりと、重要な役割を担っています。つまり、それぞれの個体が生態系のバランスを保つための大切な存在なのです。

しかし、遠方で見つけた個体を無理に捕まえたり、持ち帰ったりすることは、その地域の自然環境に思わぬ影響を与えてしまうことがあります。野生のトカゲは、その土地に根ざした暮らしをしているため、生息地から離されると生きていくのが難しくなってしまうのです。

自然の中で生きる生き物たちにとって、「そっと見守る」という優しさも保護の一助になります。子どもと一緒に観察するときも、遠くからそっと見たり、写真を撮るなどして、自然とのちょうどよい距離を大切にしましょう。

まとめ|日本のトカゲは無毒で、自然の中で大切な役割を担っている

日本に生息するトカゲは、ニホントカゲやカナヘビをはじめ、すべて無毒です。意図的に人に危害を加えることはなく、身近な場所で安全に観察できます。

「毒があるのでは?」という誤解は、ヘビとの混同や海外の有毒トカゲの情報が原因です。正しい知識を持つことで、不安なく自然にふれあえるようになります。

トカゲたちは、害虫を食べてくれる“小さな助っ人”でもあり、自然界のバランスを保つ大切な存在です。むやみに捕まえたりせず、そっと見守ることで、子どもも大人もより豊かな自然体験ができるでしょう。